롯데백화점 동탄점 외부 전경 [자료=롯데쇼핑]

[한국정경신문=김제영 기자] 롯데쇼핑이 연이은 실적 부진의 늪에서 헤매고 있다. 올해는 ‘재도약’을 목표로 숨가쁘게 달려왔지만 아직도 가시적인 성과는 나타나지 않았다. 대신 유례없는 격변의 한 해를 보냈다. 강도 높은 구조조정과 온라인 사업전략 등 롯데쇼핑의 '뼈깎는' 자구노력이 내년 ‘반등’의 밑거름이 될지 관심이 쏠린다.

편집(이미지 더블클릭)

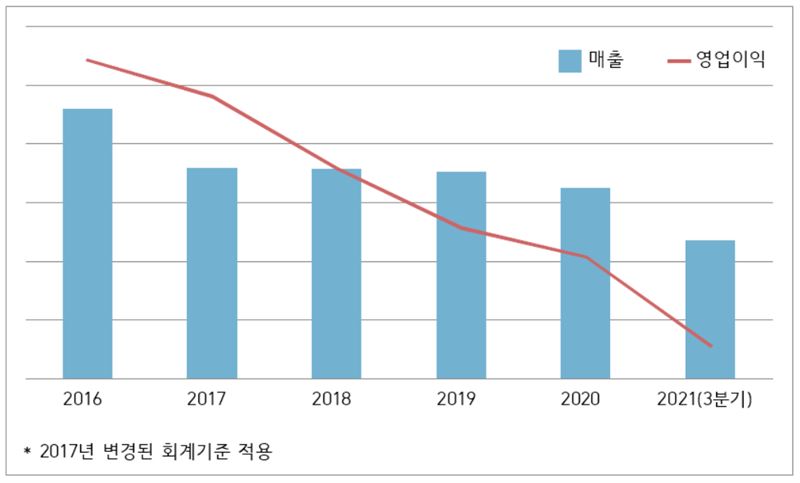

롯데쇼핑 매출과 영업이익 추이 [자료=공시]

■ 위기의 롯데쇼핑, 이어지는 ‘뒷걸음질’

12일 업계와 공시에 따르면 롯데쇼핑은 올해 3분기 연결기준 매출 4조66억원와 영업이익 289억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 2.4% 줄고 영업이익은 73.9% 크게 감소했다. 사업별로 보면 백화점을 제외한 대부분 사업 부문의 실적이 저조한 상황이다. 타 사업 대비 수익이 큰 백화점도 지난 9월 희망퇴직으로 일회성 비용 600억원이 늘면서 적자 전환했다.

사실 롯데쇼핑의 실적 부진은 오늘내일 일이 아니다. 지난 2015년 매출 정점을 찍은 후 2016년부터 줄곧 내려앉았다. 특히 작년 영업이익은 5년 만에 60% 이상 감소했다. 내실은 더욱 좋지 않다. 2015년부터 롯데쇼핑의 주요 사업인 백화점의 영업이익은 롯데쇼핑 전체 영업이익에서 절반을 훌쩍 넘는 반면 할인점인 롯데마트는 같은 해 적자 전환 후 내리막을 걸었다.

특히 롯데마트는 2017년 228억원의 영업 손실을 기록하는 강한 타격을 입었다. 이는 롯데마트 중국법인이 원인이다. 전해 중국은 롯데그룹이 사드 부지를 제공했다는 이유로 사드보복 대상으로 지목하고 중국 내 롯데 계열사 전반에 영업정지 처분을 내렸다. 엎친 데 덮친 격으로 국내 롯데마트도 2018년부터 전자 전환해 지금까지 영업 손실을 벗어나지 못하고 있다.

편집(이미지 더블클릭)

롯데월드타워 전경 [자료=롯데지주]

■ 잘 나가던 롯데쇼핑, 왜 하락 국면 마주했나

오프라인 매장 중심인 롯데쇼핑의 부진은 예견된 수순이었다. 2010년대 중반 세계적인 유통업계 이슈는 ‘이커머스’였다. IT기반 이커머스 유통기업이 급부상하면서 새로운 경쟁력으로 떠올랐다. 일례로 2014년 미국 최대 할인매장인 월마트는 변화를 감지하고 이커머스 투자에 뛰어들었다. 반면 롯데쇼핑은 정통 방식 그대로 ‘몸집’ 불리기에 집중했다. 온라인 통합 사업 역시 2018년 이커머스 사업부를 신설과 함께 국내 유통 대기업 중 가장 뒤늦게 출발했다.

그룹사의 내·외부적인 위험도 작용했다. 내부 요인은 경영권 분쟁에 따른 이미지 타격과 불투명한 지배구조가 꼽힌다. 지난 2015년 롯데그룹은 경영권 분쟁 일명 ‘형제의 난’에 휩싸였다. 이 과정에서 롯데의 지배구조가 드러나 ‘롯데는 일본기업’이라는 오명을 얻고 신뢰를 잃었다. 이에 롯데는 지배구조 개선과 경영투명성 제고를 위한 쇄신으로 2017년 롯데지주 체제를 출범했다. 그동안 국내외 유통의 흐름은 오프라인에서 온라인으로 옮겨갔다.

외부 요인으로는 2017년 중국의 사드 보복이 있다. 중국 정부가 반대하는 한반도 사드 배치 지역이 롯데 성주 골프장 부지로 확정되면서 롯데는 경제 보복을 당했다. 중국 내 롯데그룹 모든 계열사는 영업 정지처분을 받았다. 이듬해 롯데마트는 경영난을 견디지 못하고 112개의 마트를 모두 중국에 매각하고 중국 사업을 완전 철수했다. 2019년 국내 일본 불매운동에도 롯데는 피해를 입었다. 일본기업이라는 이미지가 남았기 때문이다.

2020년에는 코로나 바이러스 여파로 오프라인 매장 중심인 롯데 유통부문이 직격탄을 맞았다. 롯데쇼핑은 이커머스를 제외한 백화점·할인점 등 대부분의 사업이 대면 사업이다. 뒤늦게 나온 이커머스 ‘롯데온’은 쿠팡·네이버 등 기존 대형 이커머스 경쟁사를 당하지 못했다. 더불어 호텔롯데의 상장 또한 불투명해졌다. 호텔롯데 매출 비중의 80% 이상이 면세 사업인 만큼 관광산업의 침체는 곧 호텔롯데의 몰락을 가져온 셈이다.